※本記事は『Mac Fan』2017年10月号に掲載されたものです。

– 読む前に覚えておきたい用語-

| SIMカード規格 | SIMフリー |

|---|---|

| SIMカードの規格は、欧州電気通信標準化機構「ETSI(European Telecommunications Standards Institute)」の定める「ETSI TS 102 221」で規定されている。SIMカードには6ピンまたは8ピンの端子が装備されており、SIMカードはこの端子を通じて装着した携帯端末と通信を行う。ピンは電源端子と数本の信号線で構成されており、ホストである携帯端末とはわずか1本のデータラインでシリアル通信を行う。 | 携帯端末に他社のSIMカードを装着しても利用することができない状態を「SIMロック」、もしくは「SIMカードロック」と呼ぶ。2010年6月に総務省は「SIMロック解除に関するガイドライン」を公表し、国内の通信事業者にSIMロック解除を実施するよう求めた。その結果、2013年11月にAppleから「SIMフリー(SIMロックフリー)」状態のiPhone 5S/5cがリリースされ、複数の通信事業者が提供する数多くの通信サービスの中から自由にSIMを選択することができるようになった。 |

契約情報を記録したSIMカードの役割

SIM(Subscriber Identity Module)は携帯端末で扱われる契約情報を記録したICカードで、UIM(User Identity Module)カード、あるいはUSIM(Universal SIM)カードと呼ばれることもある。ベースとなっているのはUICC(Universal Integrated Circuit Card)と呼ばれるクレジットカードサイズ(1FF)の接触型ICカードで、その形状はISO/IEC 7816で規定されている。

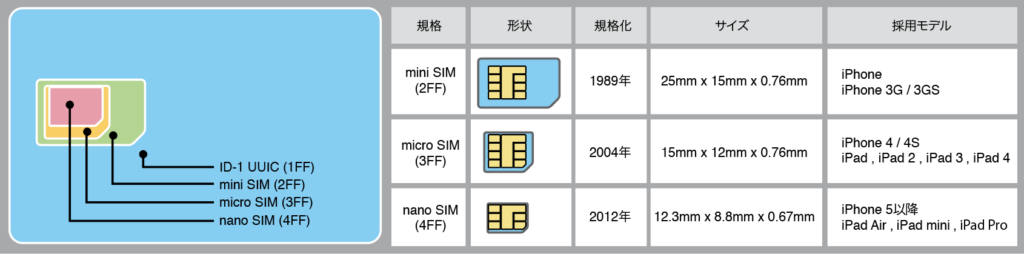

この形式の接触型ICカードはクレジットカードのほか、ETCカードやB−CASカードなどでも利用されている。現在普及しているのは、これを小型化した「MiniSIM(2FF)」、さらに小型の「microSIM(3FF)」、もっとも小型の「nanoSIM(4FF)」の3種類で、歴代のiPhoneもそのいずれかを採用している。

4種類のサイズの異なるSIMカードは、その内蔵チップやプロトコル、端子配置が違うわけではない。このためより大きなSIMカードへの変換アダプタが市販されている。

また、MiniSIM、microSIM、nanoSIMなどの小型カードは、クレジットカードサイズ(1FF)のフレームに取り付けられた状態で製品化されており、これを取り外して携帯端末にセットする方式が多い。カード内部のSoC(Silicon on the chip)にはCPU、RAM、ROM、フラッシュメモリ、暗号化ユニットなどが統合されており、小型マイコンのシステム構成となっている。

表面の金メッキ端子部分の下に数ミリメートル平方のチップが埋め込まれているが、故意に分解すると回路が損傷する構造となっており、内部チップを取り出して解析することができないよう設計されている。通信事業者から提供されるSIMカードには、電話番号に紐づけられたIMSI(International Mobile Subscriber Identity)が記録されており、これによってSIMカードを装着した携帯端末が変更になっても、それまでの電話番号や登録情報を引き継げるようになっている。

IMSIは一般的に15桁の数字で示され、先頭から3桁が国コード「MCC(Mobile Country Number)」、続く2〜3桁が事業者識別番号「MNC(Mobile Network Code)」、残りの9〜10桁が加入者識別番号「MSIN(Mobile Station Identification Number)」で構成されている。

eSIMとSIMの違いは書き換え可能か否か

これに対して最近急速に普及が進んでいるのが、eSIM(embedded Subscriber Identity Module)と呼ばれる組み込み用SIMだ。一般的な携帯電話用SIMの場合、通信事業者を変更する(切り替える)ためにはSIMカードの差し替えが必要だが、組み込み型のeSIMはネットワーク経由で通信事業者の情報(プロファイル)を変更できることから、リモートSIMプロビジョニング(RSP=Remote SIM Provisioning)技術と呼ばれる。

eSIM対応機器は製造時点であらかじめSIM機能が組み込まれており、通信業者からのRSP操作でプロファイルが書き込まれると直ちに通信可能になる。これによって通信業者が変更になってもSIMの差し替えが必要なくなり、機器側も通信業者各社のSIMに対応するスロットを機器に搭載する必要がない。

現在のiPhoneやiPadのようにワールドワイドの通信規格に対応した通信端末では、各国向けの専用モデルを用意する必要がなくなることで部品の共通化が可能になり、端末コストの大幅削減となる可能性がある。eSIMには大別して2つのタイプがあり、従来のSIMと同じリムーバブル型UICCカード(MiniSIM、microSIM、nanoSIM)のものと、MFF(Machine-to-Machine Form Factor)と呼ばれる基板実装型のチップタイプのものがあり、AppleでもiPad Airではカード型の「Apple SIMが、現在のiPad Proには内蔵型(交換不可能)のeSIM(Apple SIM)」とSIMスロットの両方(デュアルSIM)が採用されている。

また、最近では「Soft SIM」や仮想SIMと呼ばれる、ハードウェアを持たないソフトウェアで構成されたeSIMも登場している。eSIMの標準化は移動体通信事業者および関連企業からなる業界団体「GSMアソシエーション」で策定されており、組み込み(M2M)機器向けおよび一般的なコンシューマ(B2C)機器向けのRSP仕様の標準化が進められている。

両者の違いは、M2M機器向けのeSIMはその契約情報をネットワーク経由で遠隔操作で更新することが前提であるのに対して、B2C機器向けのeSIMはエンドユーザーが主体的に契約情報を更新する点にあり、車載通信デバイス(スマートコネクテッドカー)などは前者、スマートフォンやタブレットは後者のサービス形態となる。

eSIMは今後普及するのか?

eSIMが今後一般向けに普及するかどうかは、機器メーカーの製品への採用と通信業者(キャリア)の対応にかかっている。特に現在の国内の通信業者(中でも3大キャリア)の契約内容は、ユーザが自由に任意の時点で契約相手を選択できるeSIMの特徴を活かせるサービスとはなっていない。

また、音声サービス付きSIMカード契約に関しては、主に犯罪防止の観点から公的機関の発行する身分証明書の提示が求められるなど、法整備の面でも新たな対応が必要となる側面を持っている。iPadがApple SIMで実現した世界各国の通信業者を選択できるサービスは、その対象がプリペイド型のデータ通信のみのサービスであったことが大きな鍵となっている。

それでもなおSIMカードを物理的に管理する必要がないeSIMは、通信業者にとっても物流コストや管理コストの低減となり、導入メリットは決して小さくない。2017年7月にはNTTコミュニケーションズがeSIMの実証実験を日本と香港で開始した。

この実証実験ではM2M機器向けだけではなく、コンシューマ向けサービスも含まれており、今後の実用化に向けて課題を洗い出していくとしている。近い将来、iPhoneの内蔵Apple SIMを使って、各国の通信業者を自在に選択できる時代はそう遠くないのかもしれない。

著者プロフィール

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)