外付けSSDを録画に使っていたら…

iPhoneのカメラ性能が飛躍的に向上し、iPhone 15以降のモデルでは高画質なProResフォーマットで4K録画もできるようになった。またゲーム配信の普及にともなってiPadやMacでの高解像度ビデオキャプチャも当たり前になりつつある。

こういった用途では大容量動画の記録先に外付けSSDが使われることが多いが、録画したデータを再生してみると、コマ落ちが発生したり画面の動きが止まったりして(ドロップして)しまった経験はないだろうか。

SSDは購入後それほど使っておらず、ベンチマークを計測すると充分な速度が出ている。にもかかわらず実際に録画してみると、上記のような現象が発生してせっかくの録画が台無しになっていた。

それは、SSDの書き込み速度が途中から落ち込むことが原因であることが多い。というのも連続的に書き込みを続けると、途中から速度が低下するSSDは決して少なくないからだ。まずはその実例をご覧いただきたい。

SSDの「全領域書き込み速度」を実測

Intelプロセッサを搭載したMacを使い、BootCamp環境のWindows 10上でHDD検査ツール「HDD Scan」を使ってSSDの「全領域書き込み速度」を検証した。ちなみに、このツールはSSD上の全データを消去するので扱いには注意してほしい。

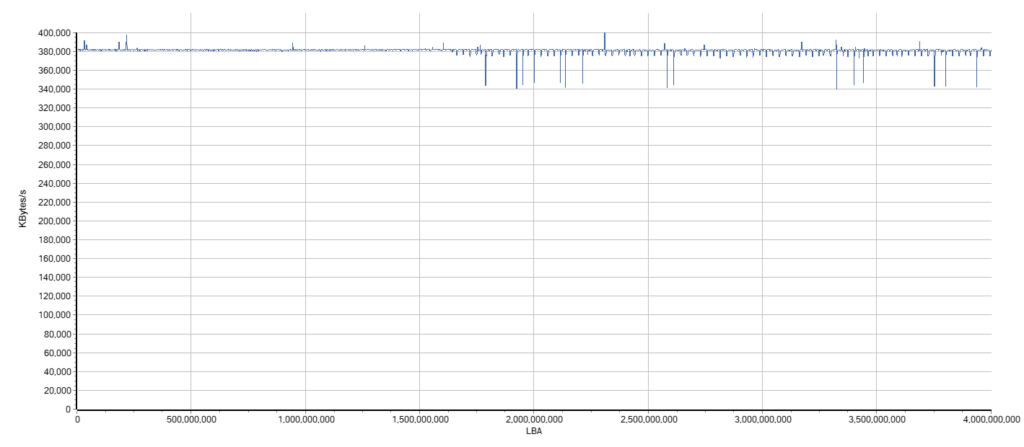

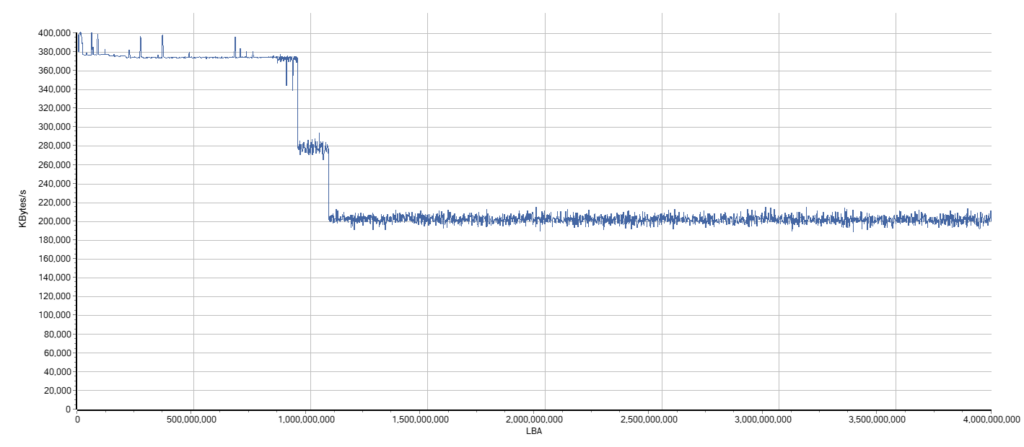

グラフは縦軸がデータ転送速度(単位はKB/秒)、横軸はセクタ(LBA:Logical Block Address)を示している。テストに使ったSSDはいずれも容量2TBの製品で、USB 3(5Gbps)のポートに接続して計測した。

書き込み速度の低下は計測が難しい

ここまで異なる書き込み特性を持った4種類のSSDを見てきたが、やっかいなのは「速度の落ち込みを見破るのが極めて難しい」という点だ。しかもこの特性は、一般的なディスクベンチマークアプリではまったくわからない。その理由を説明しよう。

一般的なディスクベンチマークアプリでは、フォーマットされたSSDにテスト用のファイルを書き込む時間を計ることで、書き込み時のデータ転送速度を計測する。そしてそのとき使われるファイルのサイズは大きくても数十GB程度だ。

今回は2TBのSSDを計測したので、たとえばテストに使われたファイルのサイズが10GBの場合、ベンチマークアプリが計測したのは全容量のうちわずか0.5%の領域でしかない。

さて、ここでもう一度先ほどの4種類のグラフを見てみよう。ベンチマークソフトはこのグラフのうち、左端からわずかな(10GBファイルなら0.5%)領域の書き込み速度しか計測していない。そして4種類のSSDはいずれもその領域では良好な書き込み速度を見せている。

つまり一般的なベンチマークアプリでは4種類のSSDの測定結果にはほとんど差がなく、録画を続けたその先の「書き込み速度の低下」は検出できないことがわかる。

書き込み速度はなぜ低下するのか?

SSDの書き込み速度低下は、SSDの記録媒体であるNANDフラッシュメモリの特性と関係がある。記録データの上書きが可能なハードディスクとは異なり、NANDフラッシュメモリはデータの上書きができない。

記録されたデータを更新するには、書き込みたい領域を消去したうえで改めて書き込む必要があるからだ。しかも消去はまとまったブロック単位でしか行えないうえ一定の時間がかかる。

その対策としてSSDではユーザからアクセスできるデータ領域以外に、ユーザからは見えない場所に予備領域を持たせている。これはオーバープロピジョニングと呼ばれ、一般的には全容量の5~10%程度が割り当てられていることが多い。

この予備領域はユーザのデータを持っていないため、あらかじめ消去して再配置することで速やかに書き込める「高速な書き込みが可能な領域」となっている。

SSDが用意した予備領域を書き込みデータで埋め尽くすと、それ以降の記録には新たな消去作業が必要になり、書き込み速度が低下する。これが「最初は高速だが書き込みを続けていると速度が低下する」主な原因だ。

加えてこれらの領域を整理するためのガベージコレクション処理によって、データの書き込み以外にSSD内部の書き込みプロセスが発生し、さらにデータの書き込み速度が低下する(2段階で速度が落ちる)場合もある。

ほかにも内部発熱により速度低下を起こすことがあるが、これについては次回の記事で解説しよう。

書き込み速度低下の条件とは

注意したいのは「予備領域のサイズ=高速な書き込みが可能な領域」ではない、ということ。予備領域にデータを書き込んでいる最中にも、不要になったブロックが新たに予備領域に割り当てられ、消去(次の書き込みのための準備)が行われる。

したがって実際には予備領域より大きなエリアで高速書き込みが維持される。ではどのような条件で書き込み速度が低下するかというと、「消去」作業が「録画による書き込み」に追いつかなくなり、「消去」が完了した領域がゼロになったときだ。

したがって低ビットレートの録画であれば、消去が書き込みに間に合って書き込み速度が維持される一方で、ハイビットレートでの録画では比較的早期に書き込み速度が低下するリスクがある。

消去が追い付かなくなった場合の挙動はSSDの設計によって変わる。「書き込み速度と消去の速度のバランスをとる」タイプでは、書き込み速度が落ちても一定速度を維持しようとする。「消去を優先して書き込み速度を抑制する」タイプでは、ピーク速度と低速を繰り返し、低速時の落ち込みが大きくなる。先のグラフからもそれがおわかりいただけるだろう。

速度低下を抑えるには

このような速度低下を抑えるには消去の優先度を上げればよい。つまり「録画による書き込み」よりも「消去(次の書き込みのための準備)」を優先すれば、一定の速度で書き込みを行えるようになる。書き込み時に速度低下がほとんど起きないSSDは、そのバランスをうまくコントロールするよう設計されているといえる。

ではすべてのSSDがそのような設計を採用すべきかというと、決してそういうわけではない。たとえばパソコンなどに接続してファイルのコピーなどに使われる場合、OSはデータの書き込みが終了するまで待っていてくれる。また録画と違って「データ書き込みが継続する」わけでもない。OSが書き込みを終えるまで待っていてくれるなら、全体としての書き込みが「早く終わるほう」がメリットが大きい。

録画時に速度低下が起きにくい設計のSSDは、次の書き込みのための準備を優先するためユーザデータの書き込みの優先度を下げる必要がある。つまり書き込みのピーク速度が低くなる。これは一般的なベンチマーク結果が低くなることを意味していて、ユーザ視点では遅いSSDに見えるというデメリットがある。

用途で異なる性能要求

つまりファイルの書き込みと録画では、SSDに求められる特性がまったく異なる。ファイル書き込みの場合は速度変動が生じても問題にならず、結果的に短時間で書き込めることが好ましい。一時的に書き込み速度が低下しても、OSが書き込みが終わるまで待ってくれるからだ。つまり「平均書き込み速度が重要」で、最低書き込み速度はあまり問題視されない。

一方で録画の場合は送り手から一方的にデータが流し込まれ、一瞬でも書き込みが間に合わなければドロップアウトしてコマ落ちが発生する。つまり最低書き込み速度が重要だ。逆に言えば「録画のビットレートに書き込みが間に合う」ことが重要で、それ以上の速度が出る必要はない。すなわち「最低速度が重要」で、最高速度や平均速度はどうでもいい。

一般に市販されているSSDは、前者の「ファイルの書き込み」を重要視した設計(ファームウェア)になっているものが多い。その方がベンチマーク結果が良くなりユーザの評価が高くなるからだ。

録画用製品が存在する理由

録画用のSDカードには「ビデオ速度クラス」という基準が存在し、V○○といった表記が記載されている。たとえばV90のSD/microSDカードでは、最低書き込み速度が90MB/秒であることが保証される。監視カメラやドライブレコーダでは、肝心のところで録画できていなかったりコマ落ちすると致命的なので、このような基準が設けられている。

またハードディスクでも録画用途のモデルが存在する。Western Digitalの「WD Purple」シリーズや、Seagate Technologiesの「SkyHawk」シリーズなどがそうだ。これらの録画用HDDは一般的なHDDとは異なり「録画記録の持続性」を優先するファームウェアを搭載する。

一般的なHDDではエラーなどの異常が発生した場合、リトライなどのリカバリー処理を行ってデータの安全性(記録の確実性)を優先する。しかし録画用HDDはエラーが発生してもそれを無視してデータの記録を優先する。

録画データは待っていてくれないので、リカバリー処理中にその間の記録が長期間途切れることを防ぐためだ。同じ理由でブルーレイレコーダなど搭載されているHDDも、同様のチューニングが施されているものが多い。

SSDでも同様に「録画に適した製品」を設計することはできる。先に書いたとおり、「データの書き込み(フロント処理)」と「次の書き込みのための準備(バックグランド処理)」のバランスをファームウェアで調整することで、連続録画時の速度低下を抑制できるからだ。

しかし実際に「録画用」を謳うSSDを調べてみると、必ずしも録画に適した特性ではない製品も多く見られる。SDカードの「スピードクラス」のように「最低書き込み速度」を明記してくれれば、どれくらいのビットレートまで撮影が可能なのか判断できるのだが、残念ながら現状ではそれを明記した製品はほとんどないのが実状だ。

それでもSSDの使い方を少し工夫することで、録画データを保存するときに問題が発生するリスクを減らすことはできる。次回はその具体的な方法をご紹介しよう。

おすすめの記事

著者プロフィール