今回は、欧米諸国で一般化してきた、いくつかの派生語について。

まず「BoBo(ボボ)」は、「ブルジョア・ボヘミアン(Bourgeois Bohemian)」の略で、パリで生まれた概念。この10年ほどで、欧州全体から北米でも一般的に使われるようになった。

ブルジョアとはご存知のとおり「上流階級」や「体制派」を意味するが、この言葉の対局である「質素な暮らし」「反体制」というニュアンスのボヘミアンが組み合わされている点がおもしろい。

BoBo発祥の地は、昨今のパリのカルチャーを牽引する「北マレ地区(10・11区周辺)」だ。今でも、その多くがそのエリアに住んでいたり、働いているという。実は、毎年パリに滞在しているぼくが一番好きなエリアがここ。いつもこのあたりにAirbnbで部屋を借りることもあって、パリの友人の大半はBoBoだ。

かなり強引に、この街の世界観を東京でたとえると、代官山や中目黒、もしくは奥渋(渋谷の松濤から代々木公園あたりのエリア)といったところかと。洗練はされているが、表参道や青山ほどラグジュアリーではなく、下北沢ほどストリートカルチャー寄りではない、と言えば伝わるだろうか。

BoBo最大の特徴は、都市空間の真ん中を拠点としながらも、極めて自然志向な生き方を追求している点。豪華な暮らしを好まず、ファッションはノームコア的(ベーシックなミニマムデザイン)。贅沢な家具や高級ブランド品を不要とし、サステイナブルな衣服や、オーガニックな飲食にお金を使うという。

そもそも、「厳選した少しの衣服しか持たない」「できる限りシンプルに暮らす」というのが、生粋パリジェンヌたちの人生哲学。これこそが、BoBoのルーツになっているのではないかというのが、ぼくの個人的な分析である。

そして、彼らの多くが一定以上の収入を得ているのがおもしろい。しかも、ぼくが知るBoBoのほとんどが高い教養をもち、クリエイティブなのだ。さらに、体の根源的な健康と、地球環境への高い意識も、彼らに共通している点である。

もうひとつご紹介したいのが、NYのソーホー地区発の「BoSo(ボーソー)」という言葉。ソーホーといえば、洗練されたブティックやハイブランドが立ち並ぶ、NY屈指の商業地区。だが元々は、質素で若い芸術家たちが移り住んだことで発展してきたボヘミアンタウンだ。

BoSoとは、そういった独特の歴史を持ち、米国をリードする最先端エリアソーホーで生まれたカルチャーのこと。

エスニックでフォーキーな、いわゆるボヘミアンデザインを、よりNY的にスタイリッシュにしたファッションやインテリアとして有名だが、実はひとつのライフスタイルを指す言葉にもなっているのだ。

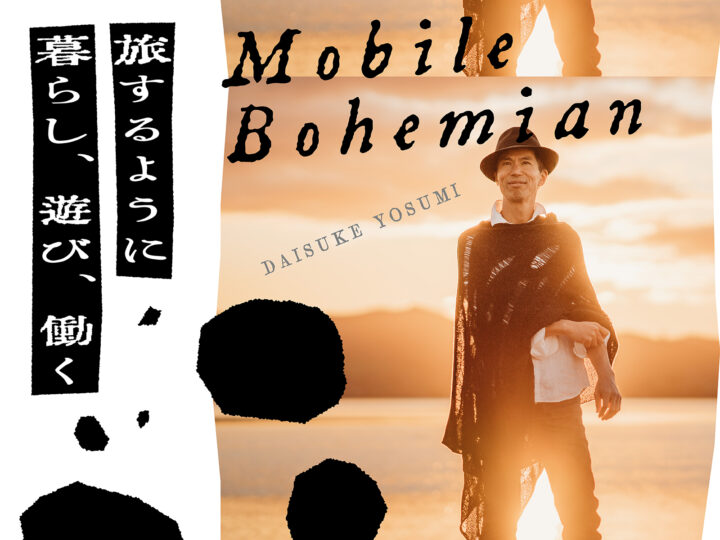

次号では、このBoSoの生態と、最近、新たに生まれた言葉「MoBo」のことを書いてみたい。

※この記事は『Mac Fan 2018年7月号』に掲載されたものです。

著者プロフィール

四角大輔

作家/森の生活者/環境保護アンバサダー。ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)